中医与道家养生结合的原则和方法

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:86|发布时间:2025-03-26

中医养生学作为中医学的核心组成部分之一,在千年的历史长河中,历代医家和养生专家在遵循中医理论的基础上,提出了多种多样的养生原则。这些原则涵盖了顺应自然、养性修身、动形养生、静神调息、温补疗法、培元固本、调气运功、药饵疗疾以及食疗保健等多个方面,形成了许多各有侧重且自成体系的学术流派,例如顺应学派、养性学派、动形学派、静神学派、温补学派、培元学派、调气学派、药饵学派及食养学派等。这些养生理论和方法相互影响、交织融合,共同铸就了传统养生文化的丰富宝库。

养性修身 学术流派

养性学派形成于西汉之后,儒生们将孔孟思想中的道德修养及中庸之道与中医的保健理念结合在一起。此学派强调精神调摄、饮食养生和生活习惯的调理,受到历代医家和养生专家的高度推崇。

孔子最早提出“仁者寿”、“德高望重者必长寿”的观点,并且强调君子在少年时期应避免早婚,在壮年时防止争斗,在老年时减少贪欲(《论语·季氏》)。孟子进一步细化这些理念,提倡培养内心正气,控制欲望,“养心莫善于寡欲”(《孟子·尽心下》),这些都是强调养生首先要注重精神调摄。

董仲舒将养生与中庸之道相结合,认为遵循自然规律进行身心养护至关重要:“循天之道,以养其身,其中者……能以中和养身者,其寿极命”(《春秋繁露》)。《素问·上古天真论》亦有记载,“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。是以志闲而少欲……所以能年皆度百岁。”

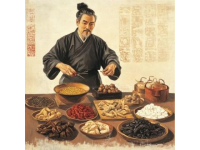

孙思邈继承并发扬了《黄帝内经》的“未病先防”思想,在其著作《千金要方·养性序》中强调预防疾病的重要性,“善养生者,则治未病之疾,是其义也”。可见养性的最终目的是为了健康长寿。因此,后世重视道德修养的医家和养生专家无不推崇孔孟及孙思邈的思想,形成了一种学派。随后,程颐、朱熹、陆九渊、王守仁等人的补充和发展使得儒家养生理论更加流行。

动形养体 学术流派

动形学派提倡适度运动的养生方法,这一理念起源于《吕氏春秋》,并在汉唐时期逐渐形成。该学派强调身体活动与健康的关系,并认为适当的锻炼能够促进身体健康。

老庄思想最早提出了“顺乎自然”的观念,《灵枢·本神》中提到:“智者之养身,必顺四时而适寒暑……如是则避邪不至,长生久视。”这表明了顺应自然界阴阳消长的重要性。朱丹溪亦指出,“善摄养者……各自珍摄,以保天和(《格致余论》)”,强调养生要重视自然规律。

邱处机精通医学且擅长养生,在其著作《摄生消息论》中详细阐述了四时精神调养、起居调整以及饮食保健的方法。万全则认为,天地万物阴阳平衡才能健康,“如春应温而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反温”;“凡大寒大热,大风大雾,皆宜避之,不可恃其强健而不畏也(《养生四要·法时》)”。这些观点均强调了起居规律应当随着季节变化调整,以维持与自然界阴阳之气的和谐。

顺应自然 四季养生

顺应学派倡导根据四季的变化来调节生活和保健。该学派认为只有主动适应外部环境的变化,遵循春生、夏长、秋收、冬藏的原则,才能有效地预防疾病并延长寿命。

老庄最早提出了“顺乎自然”的养生理论,《灵枢·本神》指出:“智者之养身,必顺四时而适寒暑……如是则避邪不至,长生久视。”这表明了顺应自然界阴阳消长的重要性。朱丹溪亦强调,“善摄养者……各自珍摄,以保天和(《格致余论》)”,认为养生要重视自然规律。

邱处机的著作《摄生消息论》详细阐述了如何根据不同季节进行精神调养、起居调理以及饮食保健。万全则强调,自然界阴阳平衡是健康的基础,“如春应温而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反温”;“凡大寒大热,大风大雾,皆宜避之,不可恃其强健而不畏也(《养生四要·法时》)”。这些理论均强调了随着季节变化调整生活规律的重要性。

(责任编辑:佚名)