中医揭秘饮食与睡眠奥秘,关乎每个人健康真相

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:90|发布时间:2025-03-25

中医早已洞悉饮食与睡眠的奥秘,这关系到每个人的健康。

在现代生活的高压下,人们往往忙于工作而忽视了生活中最基本的两件事:合理膳食和充足休息。然而,中医早就指出,“吃”和“睡”,是维持生命活动不可或缺的基础,二者相辅相成,共同维护身体的阴阳平衡。今天我们就从中医的角度来深入探讨一下。

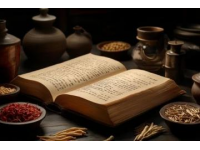

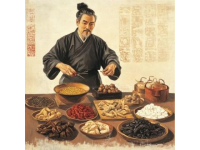

一、饮食:生命的源泉,气血之根

在中医理论中,脾胃被视为人体消化吸收的核心器官,《黄帝内经》强调“五谷为养”的重要性。我们所摄取的食物,在脾胃的作用下转化为气血津液,滋养全身的各个脏腑。现代研究显示,定时定量地进食有助于维持胃肠生物钟的稳定性,促进消化酶有规律地分泌。然而,中医也提醒人们,“饮食过量或不足都会伤害脾胃”。从现代营养学的角度来看,这与胃肠道黏膜修复周期和肠道菌群节律机制相吻合。中医提倡“五谷为基,五果为辅”的膳食结构,这一点与当前建议增加全谷物摄入的健康指导原则完全一致。

二、睡眠:阴阳交融的关键时刻

《灵枢·口问》中提到,“卫气白天运行于阳,夜晚则行于阴”,这解释了睡眠过程中阴阳相互转化的本质。子时,即晚上23点至凌晨1点,是夜间最深沉的时段,此时进入深度睡眠有助于肝胆排毒。现代研究表明,在这一时间段褪黑素分泌达到峰值,验证了中医“阳入于阴则寐”的理论。临床观察发现,长期熬夜的人容易出现阴虚火旺的症状,如口干舌燥、手足心热等,这与褪黑素分泌紊乱导致的体温调节失衡密切相关。中医建议遵循“日出而作,日落而息”的作息规律,以顺应人体生物钟的昼夜节律。

三、饮食与睡眠:相辅相成的关系

脾胃功能不佳会影响睡眠质量,《伤寒论》中记载了“胃不和则卧不安”这一现象。现代医学研究也表明,晚餐过量会导致胃排空时间延长,影响睡眠品质。反之,长期缺乏充足睡眠会导致消化系统紊乱,“脾不散精”,出现食欲旺盛却无法有效吸收的情况,这种现象被称为“虚性饥饿”。研究表明,睡眠不足会引发体内饥饿素水平升高16%,瘦素下降15%,这与中医描述的“阳不敛阴”的病理机制相吻合。因此建议晚餐七分饱,并在睡前至少间隔3小时进食,既符合“胃气以降为顺”的原则,又可避免出现胃食管反流的风险。

四、养生之道:传统智慧与现代生活的结合

1. 饮食调养:遵循“早餐宜丰富,午餐要充足,晚餐应清淡”的规律,这对应着人体内不同时间段经气的盛衰变化。现代时间营养学指出,在早晨摄入较多蛋白质可以提升全天的新陈代谢率。

2. 睡眠调节:提倡“子时大睡、午时小憩”,这种阴阳互补的睡眠模式非常科学合理。研究表明,午休26分钟能使下午工作效率提高34%,这与中医“阳中求阴”的理论不谋而合。

3. 针对特殊体质调理:痰湿体质的人应提前吃晚餐,并饮用陈皮普洱茶;阴虚体质者可在睡前喝一碗百合莲子羹,其中含有GABA前体物质,具有良好的助眠效果。

中医关于饮食和睡眠的认识体现了“天人相应”的整体观念,它与现代时间生物学、营养代谢学等多学科研究有许多共同之处。通过调整好这两方面的平衡状态,我们能够达到阴阳和谐的健康状态,从而远离诸如代谢综合征及睡眠障碍等问题。希望大家从现在开始重视合理膳食与充足休息的重要性。

(责任编辑:佚名)