探讨中医融入课本的利与弊:文化传承与科学教育的平衡点

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:90|发布时间:2025-02-25

### 对于将中医写入课文的看法

#### 支持理由

- **文化传承与弘扬**:作为中国传统文化的重要组成部分,中医凝聚了中华民族几千年的智慧和经验积累。将其融入课文有助于青少年从小接触并了解这门独特的医学体系,从而增强他们对本国文化的认同感与自豪感。

- **丰富文化底蕴**:中医蕴含着深厚的哲学思想,例如阴阳五行理论等,这些理念反映了中国人对于自然、生命及健康的独特见解。通过在课文中加入相关知识,可以拓宽学生的文化视野,并培养他们的哲学思考能力和人文素养。

- **健康教育与生活指导**:中医强调预防重于治疗的理念以及生活方式调整的重要性。将这一领域的知识引入课程可以帮助学生树立正确的健康观念,形成良好的生活习惯。比如,在春季鼓励食用绿色蔬菜以养护肝脏;在秋季提醒注意防燥润肺等。

- **实用技能培养**:一些简易的自我保健技巧如艾灸、按摩和拔罐等具有一定的疗效作用,并且易于掌握。如果能够把这些内容写入课文并进行正确指导,可以让学生学会运用这些方法来提高自身的生活质量。

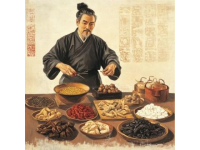

- **激发科学兴趣与批判性思维**:中医作为一种独特的医学体系,拥有自己独特的理论框架及实践方式。通过学习中医知识可以开阔学生的视野,并启发他们对传统科学的兴趣和探索精神;同时也可以引导学生使用现代科学的视角分析并思考中医的各种理念和方法。

#### 反对理由

- **科学性与理解难度**:由于部分中医理论如经络学说、气血运行等尚未被现代科学研究完全验证,对于以现代科学知识为主导教育背景下的学生而言可能会感到困惑甚至质疑。这可能会影响他们对整体科学体系的认知。

- **复杂抽象的概念体系**:中医的理论框架相对复杂且深奥,包含大量专业术语及抽象概念,这对于年纪较小、知识积累有限的学生来说理解起来有一定难度,从而增加了他们的学习负担。

- **教学资源与师资力量不足**:为了有效地将中医内容融入课程中需要相应的教材和配套教育资源。然而目前这方面的材料可能还不够完善且针对性不强;同时具备扎实中医专业知识及丰富教学经验的教师也较为稀缺,这对教学质量造成了一定影响。

- **增加学习压力与时间分配问题**:现有的课程安排已经十分紧张,在这种情况下再加入新的学科内容可能会进一步加重学生的学业负担。此外合理的时间规划也是关键因素之一,由于中医知识的学习需要一定时间和实践经验积累,在现有课时内很难达到理想的教学效果。

虽然将中医写入课文具有多方面的积极意义,但同时也存在一些实际挑战。因此在具体实施过程中应当全面考虑学生的年龄特点、认知水平及学习能力等因素,并合理选择教学内容与方法以确保课程的有效性和实用性。

(责任编辑:佚名)